Dal 22 giugno 2025 all’11 gennaio 2026, il Museo Gypsotheca Antonio Canova a Possagno (TV) dedica a Carlo Scarpa (Venezia 1906-Sendai, Giappone 1978), una delle figure più autorevoli dell’architettura e dell’allestimento del Novecento, un’esposizione che documenta il suo legame con le arti nell’ambito della Biennale di Venezia, con la quale collabora per quasi quarant’anni, dal 1934 al 1972, realizzando decine di allestimenti e interventi architettonici, tra i quali la biglietteria d’ingresso ai Giardini, il cortile-giardino e il soppalco nel Padiglione Italia, il Padiglione del Libro e quello del Venezuela.

La rassegna, curata da Mario Gemin e Orietta Lanzarini, intende documentare quanto il sodalizio tra Carlo Scarpa e l’Ente veneziano sia stato fondamentale nella sua storia professionale, al punto da orientarne la ricerca progettuale e artistica. La mostra presenta una ricca selezione di dipinti, disegni e sculture di artisti di rilievo, quali Gustav Klimt, Paul Klee, Alberto Giacometti, Giorgio Morandi, Arturo Martini, Alberto Viani, Osvaldo Licini e altri; una ventina di vetri realizzati da Carlo Scarpa per Cappellin e Venini, alcuni suoi disegni autografi, finora inediti, e tre sculture. Tutte le opere esposte in mostra provengono dalla collezione dell’architetto trevigiano Luciano Gemin, allievo, amico e collaboratore di Carlo Scarpa.

Il percorso espositivo è suddiviso in tre sezioni, che hanno come filo conduttore la grande passione per le arti coltivata da Carlo Scarpa soprattutto nel contesto della Biennale, dapprima frequentando le mostre ai Giardini e quindi collaborando professionalmente con essa.

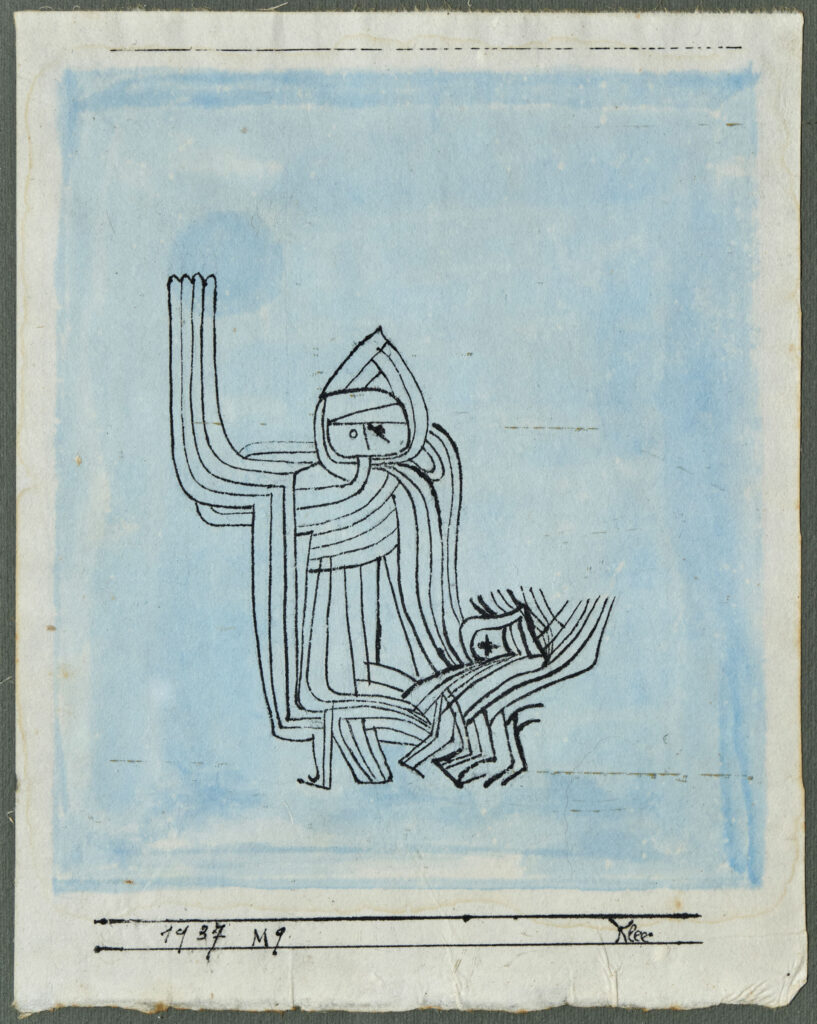

La prima propone una scelta di opere di artisti di grande rilievo, selezionati tra quelli presenti nella collezione di Luciano Gemin per il ruolo significativo che hanno avuto nel contesto della Biennale e nella biografia di Scarpa. Attraverso queste figure, che occupano un posto di primo piano nella storia dell’arte, è possibile ricostruire una sorta di “geografia culturale” dei riferimenti impiegati dall’architetto all’interno della propria ricerca progettuale e artistica. Tra le opere in mostra, rappresentative del lavoro dei singoli artisti, spiccano l’Angelo di Paul Klee (penna e acquerello su carta) del 1937, Studio per ritratto di Gustav Klimt (disegno su carta) del 1900, Angelo ribelle di Osvaldo Licini (disegno su carta) del 1950, Autoritratto di Filippo De Pisis (acquerello su carta) del 1954, Paesaggio di Giorgio Morandi (disegno su carta) del 1962, Senza titolo di Tancredi Parmeggiani (olio su tela) del 1955, tre bronzi di Arturo Martini (San Sebastiano, 1927; Toro, 1942; Fuga in Egitto, 1940), tre sculture di Alberto Viani e una di Alberto Giacometti, Donna che cammina, nella versione del 1949.

Alcuni dei lavori esposti danno risalto ad altri capitoli decisivi nella biografia scarpiana, come il Ritratto di Peggy Guggenheim di Alberto Giacometti (olio su tela; 1937), che raffigura la collezionista americana per la quale l’architetto curò un magistrale allestimento alla XXIV Biennale del 1948, o il Ritratto di Olgivanna Wright di Mario De Luigi (olio su faesite, 1951-1952), moglie di Frank Lloyd Wright, che rievoca l’incontro di Scarpa con l’architetto americano a Venezia, dove ricevette la laurea ad honorem dallo IUAV, in occasione del suo viaggio in Italia del 1951.

La seconda sezione racconta, attraverso una ventina di vetri, l’eccezionale esperienza vissuta da Carlo Scarpa a Murano, dapprima lavorando con la vetreria M.VM. Cappellin (1926-31) e quindi con la ditta di Paolo Venini (1932-47); grazie al suo lavoro in fornace, l’architetto poté confrontarsi con un materiale affascinante e scoprirne le varie possibilità di modellatura, dando vita a manufatti dove la ricerca tecnica va di pari passo a quella artistica. Tra il 1934 e il 1942, in particolare, la collaborazione con Venini consentì a Scarpa di partecipare alle diverse edizioni della Biennale sia come progettista di vetri, sia come allestitore delle sale riservate alla ditta muranese.

Il percorso della mostra si completa con la terza sezione dedicata a un capitolo specifico del rapporto tra Carlo Scarpa e la Biennale, che lo vede protagonista come architetto e come artista. Una selezione di disegni autografi, finora inediti, testimonia lo sforzo progettuale da lui compiuto nel 1968 per ampliare gli spazi espositivi del Padiglione Italia. In questa sede venne accolta la rassegna “Linee della ricerca: dall’informale alle nuove strutture” e quattro mostre dedicate, per la prima volta, ad altrettanti architetti contemporanei: Franco Albini, Louis Kahn, Paul Rudolph, e lo stesso Carlo Scarpa. Per l’occasione, egli decise di mettersi nei panni di un artista e proporre al pubblico, non un esempio delle sue opere architettoniche, ma tre sculture, diventate iconiche: Crescita, Erme, Contafili, tutte conservate nella Collezione Gemin.

La rassegna offre anche l’opportunità di ricordare la figura di Luciano Gemin (Treviso, 1928-2023), la cui vicenda si lega a doppio filo sia con la storia del Museo Gypsotheca Antonio Canova, sia con quella di Carlo Scarpa, conosciuto durante gli anni di formazione allo IUAV di Venezia. Tra i due si instaurò fin da subito un profondo legame di amicizia, che dalla prima metà degli anni Sessanta divenne un rapporto lavorativo durato fino alla scomparsa del maestro. Lo testimonia anche l’impegno assunto da Gemin, nel 1978, per sviluppare e realizzare l’ultimo progetto condiviso con Scarpa, quello per la Banca Popolare di Gemona, impostato nelle sue linee generali dall’architetto veneziano poco prima di recarsi in Giappone, dove, per un fatale incidente, muore il 28 novembre di quell’anno. Proprio da questo lavoro Luciano Gemin prese ispirazione per la realizzazione dell’Ala Gemin, ampliamento del Museo adiacente all’Ala realizzata da Scarpa tra il 1955 e il 1957, destinata inizialmente ad accogliere attività seminariali e conferenze, e che ora ospita mostre temporanee.

Accompagna l’esposizione un ricco calendario d’iniziative collaterali, laboratori didattici per scuole e famiglie e conferenze.

Il catalogo della mostra, con saggi dei curatori, di Carla Sonego ed Elisabetta Barisoni, è in co-edizione tra il Museo Gypsotheca Antonio Canova e SAGEP.